2.歴史ー①和紙の始まり

飛鳥時代(7世紀)に紙の製法が大陸から伝わって「紙」が誕生しました。

紙に関する日本最古の記録として「日本書紀」に製紙法が伝わったことが示唆されています。

以降、日本では独自に製紙法が改良され、「和紙」が形成されていきました。

技術の向上と、紙の普及に合わせて、神社の祓(はらい)・御幣(ごへい)・垂(しで)など、神事や供物などで使用される、紙による装飾が作られるようになったと考えられています。

2.歴史ー②儀礼折り紙

神への供物など様々なものを紙で包むようになりました。やがて供物や贈り物を包んだとき紙に折り目がつくことに着目して、包みを美しく折って飾る儀礼折が生まれました。

紙による装飾や、贈答品の包み方が次第に様式化され、室町時代(14世紀〜15世紀)に様々な礼法が整えられ、紙包みの礼法(儀礼折)もそのころ考えられたものです。

武家独自の礼法として定められていました。

2.歴史ー③遊戯折り紙

礼法や決まりから離れて、折り方そのものを楽しむようになったのが「折り紙」です。

室町時代からも「遊戯折り紙」がありました。名前の通り「遊びの折り紙」です。しかし、当時、和紙は高級品であったため、一部の裕福な人々の間だけの遊びでした。

江戸時代(17世紀初頭)に入ると紙の生産量も増え「折り紙」はいっそう庶民に親しまれるようになりました。

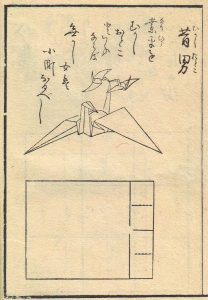

1797年には世界で最も古い折り紙の本「秘傅千羽鶴折形」が出版されています。「秘傅千羽鶴折形」は「遊戯折り紙」に関して確認できる中では最も古い書物です。

この本では、複数のつながった鶴を1枚の紙から折り上げる「連鶴」が紹介されています。

2.歴史ー④学校教育

日本で最初の幼稚園として、東京女子師範学校付属幼稚園(現在のお茶の水女子大学附属幼稚園)が設立され、1877年に制定された同幼稚園が設定した保育科目に「畳紙(現在でいう折り紙)」が入っています。

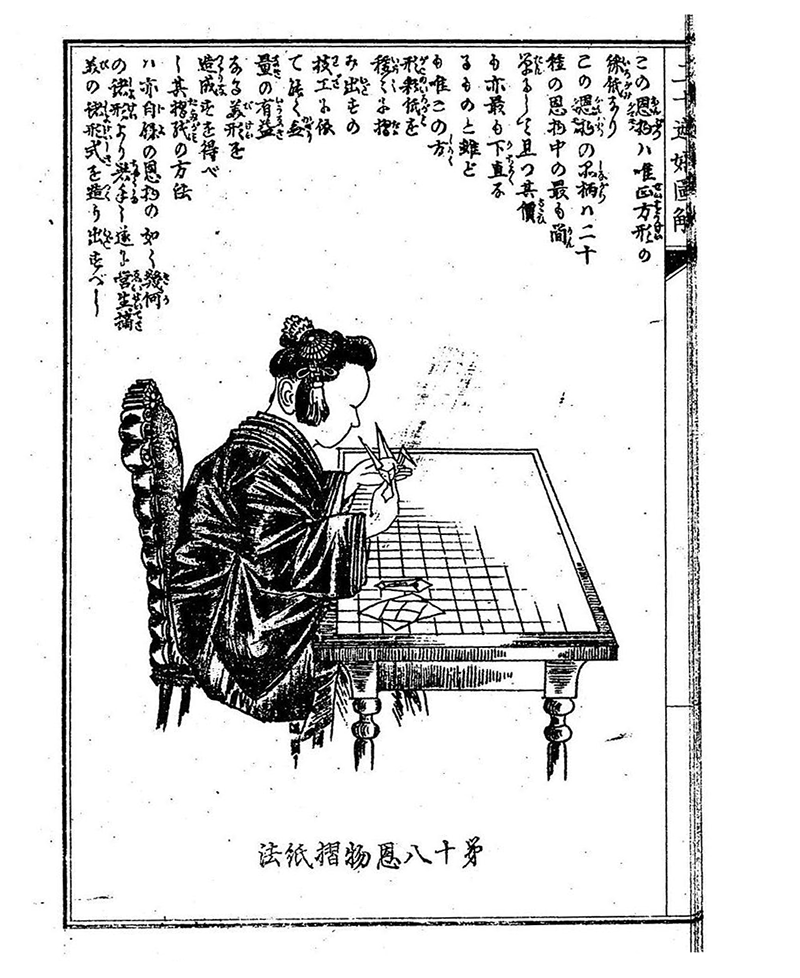

翌1878年には、『幼稚園法二十遊嬉』が刊行され、その中で「摺紙」として折り紙が紹介されています。

その後は小学校でも手工や図画を教えるようになり、ますます盛んになりました。

現在では、「折り紙」は世界各地に広まり、折紙愛好家の団体がいくつもできて盛んに活動を続けています。